東京でご活躍の看護師・浅葉健介先生から、「脳梗塞の予防法」をテーマに貴重なご寄稿をいただきました。実は、「一生寝たきりとなりがちな要介護4〜5の原因1位は脳梗塞」というあまり知られていない脳梗塞の真実。その脳梗塞を予防・再発防止する方法とは? つまり、「脳梗塞を発症したご家族がいらっしゃりご自身も脳梗塞が不安な方」や「脳梗塞の再発を防ぎたい方」必読の記事です。

皆さん、こんにちは。東京都内の訪問看護ステーションで看護師として在宅医療に携わっている浅葉健介です。今回は、「脳梗塞の予防と再発防止」について、わかりやすくご説明したいと思い、ZUTTOWAKAIマガジンに寄稿させていただきました。

- まず、例えば、脳梗塞の読み方がそもそもわからないという方

- また、身内が脳梗塞になり自分もなったりしないか不安な方

- あるいは、「脳梗塞に注意」と健康診断で言われた方

そのような方にとってこの記事は必読です。

もくじ

脳梗塞の読み方は?

脳梗塞の読み方は「のうこうそく」です。

「梗(こう)」も「塞(そく)」も常用漢字。しかし、「梗」「塞」どちらも漢検2級相当の漢字です。日常生活で毎日接する漢字ではないので読みにくいですね。

「脳梗塞」の読み方、これですっきりしましたか?

脳梗塞は日本の死因第4位

「がんで亡くなる人が一番多い。だから、脳梗塞はそんなに多くなさそう」と思いがちです。ところが、脳梗塞を含む脳血管疾患で多くの方が亡くなっています。

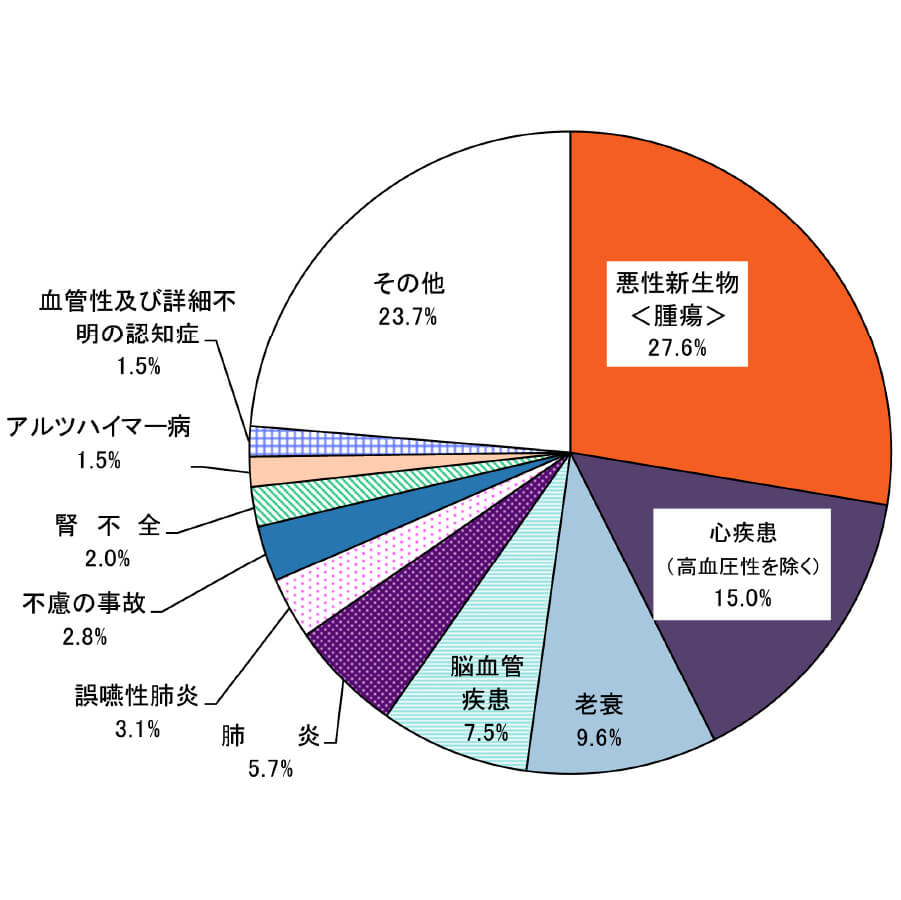

脳卒中とも呼ばれる脳血管疾患。厚生労働省が発表した2020年の「人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、脳梗塞を含む脳血管疾患は日本国内の死因第4位。全死因の7.5%を占めています。

次のグラフの薄水色の横縞模様部分が脳血管疾患による死者の割合です。

男女別でみると脳血管疾患による死亡は「男性は3位」「女性は4位」。つまり、男女ともに多くの方が脳血管疾患で命を落としたり障害を負ったりしています。

脳梗塞と脳血管疾患の違いは?

先程のグラフをみて「脳血管疾患と脳梗塞は同じ?」と勘違いなさった方もいらっしゃるかもしれません。

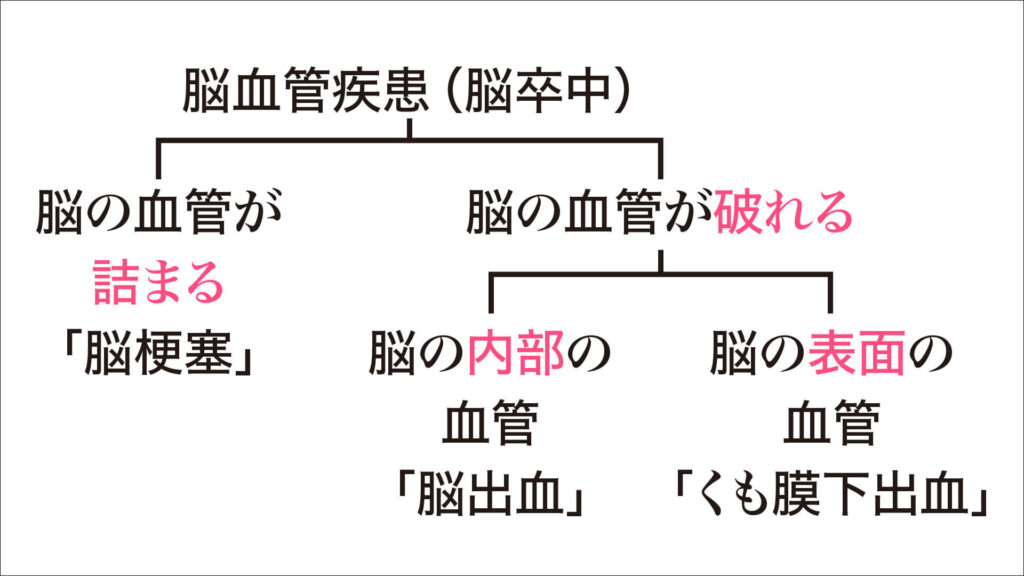

脳の血管の病気を大まかに分類すると次のようになります。

図の一番上

「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」をまとめて「脳血管疾患」と呼びます。「脳血管疾患」は別名「脳卒中」とも言います。

図の上から2番目

「脳血管疾患」は脳の血管が「詰まる」か「破れる」かで2つに分かれます。「詰まる」のが脳梗塞です。

図の上から3番目

血管が「破れる」位置で次の2つにさらに分かれます。

- 脳の「内部」だと脳出血

- 脳の「表面」だと くも膜下出血

「脳血管疾患」「脳卒中」「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の違い、これですっきりしていただけたでしょうか?

脳血管疾患に脳梗塞が占める割合は●割

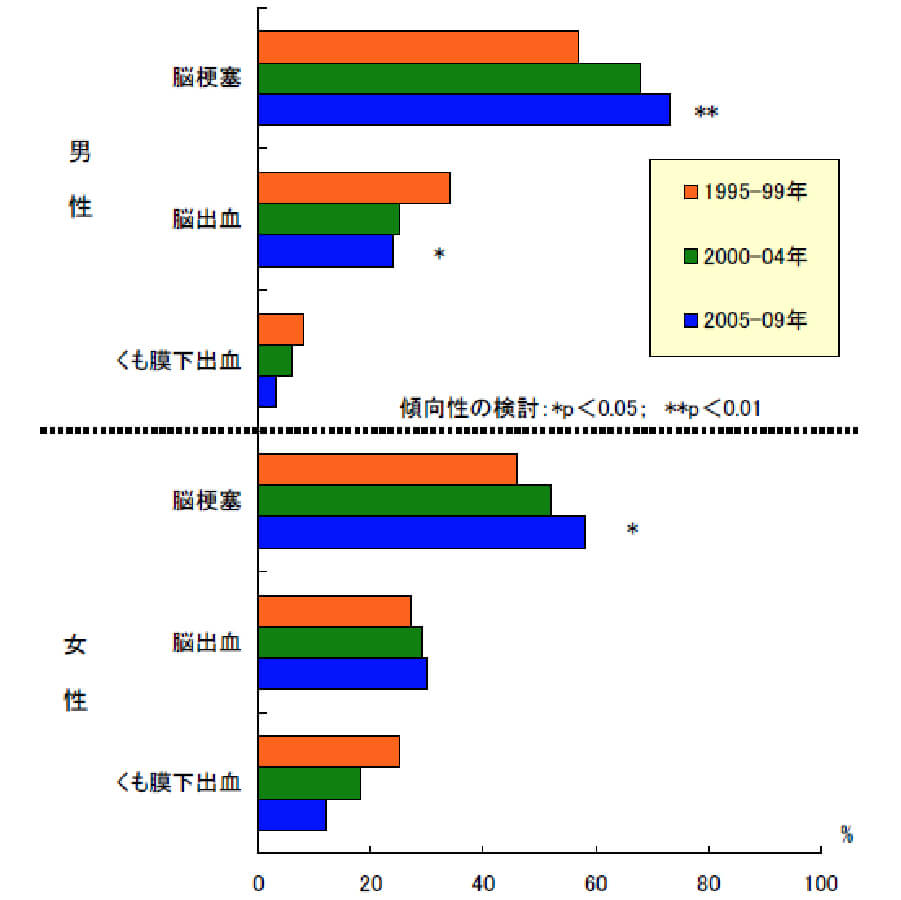

実は、脳血管疾患に脳梗塞が占める割合は年々増え続けています。「脳梗塞は他人事」というのも脳梗塞の勘違い。次の棒グラフをご覧ください。

脳梗塞が年々増え続けた結果、2005〜2009年に脳血管疾患になった男性の8割弱・女性の6割弱を脳梗塞が占めるまでになってしまいました。

つまり、脳梗塞は他人事では決してないのです。

脳血管疾患で本当に怖いのは一生続く寝たきり生活

また、脳血管疾患は「一生続く寝たきり」や「障害者認定」相当の要介護4や要介護5になりやすい疾患です。

こちらの表をご覧ください。

| 深刻度 | 要介護度 | 第1位 | 割合(%) | 第2位 | 割合(%) | 第3位 | 割合(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大 | 要介護5 | 脳血管疾患 | 24.7 | 認知症 | 24 | 高齢による衰弱 | 8.9 |

| ↑ | 要介護4 | 脳血管疾患 | 23.6 | 認知症 | 20.2 | 骨折・転倒 | 15.1 |

| ↑ | 要介護3 | 認知症 | 27 | 脳血管疾患 | 24.1 | 骨折・転倒 | 12.1 |

| ↑ | 要介護2 | 認知症 | 18.7 | 脳血管疾患 | 17.8 | 骨折・転倒 | 13.5 |

| 小 | 要介護1 | 認知症 | 29.8 | 脳血管疾患 | 14.5 | 高齢による衰弱 | 13.7 |

介護状態となってしまう原因を調べた厚生労働省の調査結果をまとめたのが上の図です。

より深刻な要介護4〜5となった原因の1位が脳血管疾患。要介護1〜3の方でも2位となっています。

脳梗塞は視野も会話も困難になり人生が一変

脳血管疾患を発症すると、あなたの脳の機能が十分に機能しなくなります。そうして、様々な症状が認められるようになってしまうのです。

- 体の左右いずれかが動かせなくなる半身不随

- 広範囲に視界が狭くなる

- 話すことが困難になる

脳梗塞を始めとした脳血管疾患で、こうした様々な症状をあなたも一生負う危険性があるのです。

つまり、脳梗塞を始めとする

脳血管疾患はあなたの人生を180度暗転させかねない大変恐ろしい病気

なのです。

脳梗塞を引き起こす●●脂肪

脳梗塞に関するこの記事をお読みのあなたは、「最近少しお腹が出てきたかも…」とぽっこり出ているお腹で悩んでいらっしゃるかもしれません。

「ぽっこりお腹は見た目がだらしないだけだよね」というのも勘違い。ぽっこりお腹は

「突然の死亡」や「手足の障害」があなたを襲う前兆でもあります。

次の図をご覧ください。

「ぽっこりお腹」で内臓脂肪が溜まりはじめると、①から④の流れで脳梗塞を始めとした脳血管疾患・糖尿病合併症・心疾患で命を落としたり障害を負ったりします。

この図を箇条書きでまとめると次のような流れです。

- 内臓脂肪が貯まる

- 内臓脂肪が、アディポネクチンという物質の働きを邪魔する

- 脂質異常・高血糖・高血圧になる

- 動脈硬化が進む

- 脳梗塞を含む脳血管疾患・糖尿病合併症(失明など)・心疾患になってしまう

この1から5に至る流れを順番に見ていきましょう。

アディポネクチンという物質の役割をじゃまする内臓脂肪

まず、最初の1「内臓脂肪が貯まる(ぽっこりお腹)」についてです。

内臓脂肪とはお腹の臓器のまわりに溜まった脂肪のこと。皮膚の下にある皮下脂肪と違って自分ではわかりにくい脂肪です。なぜなら、つかめる皮下脂肪と違って内臓脂肪はつかめません。そこで、健康診断では腹囲をはかって診断します。

しかし、内臓脂肪で腹囲が大きい=ぽっこりお腹になると、

①「内臓脂肪が、アディポネクチンという物質の働きを邪魔する」ことになります。

アディポネクチンの3つの重要な役割

アディポネクチンは、あなたの体の中で次の3つの大切な役割を果たしています。

- 脂肪燃焼して→血液中の脂質の値が基準値から外れる脂質異常を予防改善

- 糖を利用して血糖値を下げ→高血糖を予防改善

- 血管を拡張して→高血圧を予防改善

こうした大切な働きがあるアディポネクチンの働きを、なんと内臓脂肪は邪魔してしまうのです。

次に②「脂質異常・高血糖・高血圧になる」です。

アディポネクチンの働きが邪魔をされると、あなたの体に「3つの異常」がおこります。

つまり、脂質異常・高血糖・高血圧の3つの異常です。

そして③「動脈硬化が進む」。

高血糖・脂質異常・高血圧を放ったらかしにすると、血管がどんどん硬くなる動脈硬化になってしまいます。そうして、動脈硬化が続いたある日起こるのが、

④「脳梗塞を含む脳血管疾患・糖尿病合併症(失明など)・心疾患になってしまう」。

- 脳梗塞を含む脳血管疾患や心疾患による「突然の死」。あるいは、

- 脳血管疾患や糖尿病合併症にによる「手足の障害による寝たきりや失明」。

このように、突然死や寝たきり・失明があなたを襲うのです。

この0から④の流れで、内臓脂肪が脳梗塞を含む脳血管疾患・心疾患・糖尿病合併症を招き、突然の死や寝たきりを引き起こすわけです。

脳梗塞を引き起こす内臓脂肪は70歳代の●割の人が多すぎ状態

このように内臓脂肪が溜まり続けるのは、突然の死や障害に至るとても怖い兆しです。

「でも、太ってないから内臓脂肪が溜まるのは自分には関係ないよね」という方がいらっしゃるかもしれません。

ですが、それも「勘違い」です。

実は、「内臓脂肪が多すぎる状態」には思いのほか多くの方がなっています。

次のグラフをご覧ください。

このグラフをご覧いただくとわかるように、

- 男性は40歳代

- 女性は60歳代

から、恐ろしいほど増え始めるのが内臓脂肪です。

なぜ女性が60代から内臓脂肪が急激に増えるのかというと、閉経後にホルモンバランスが変化して内臓脂肪がさらにつきやすくなるからです。

そして70代になると、男女ともに4割以上の方が内臓脂肪が多すぎる体になってしまいます。

脳梗塞を招く内臓脂肪が年とともに増える理由

先ほど、歳を重ねると内臓脂肪がつきやすくなるとお伝えしました。

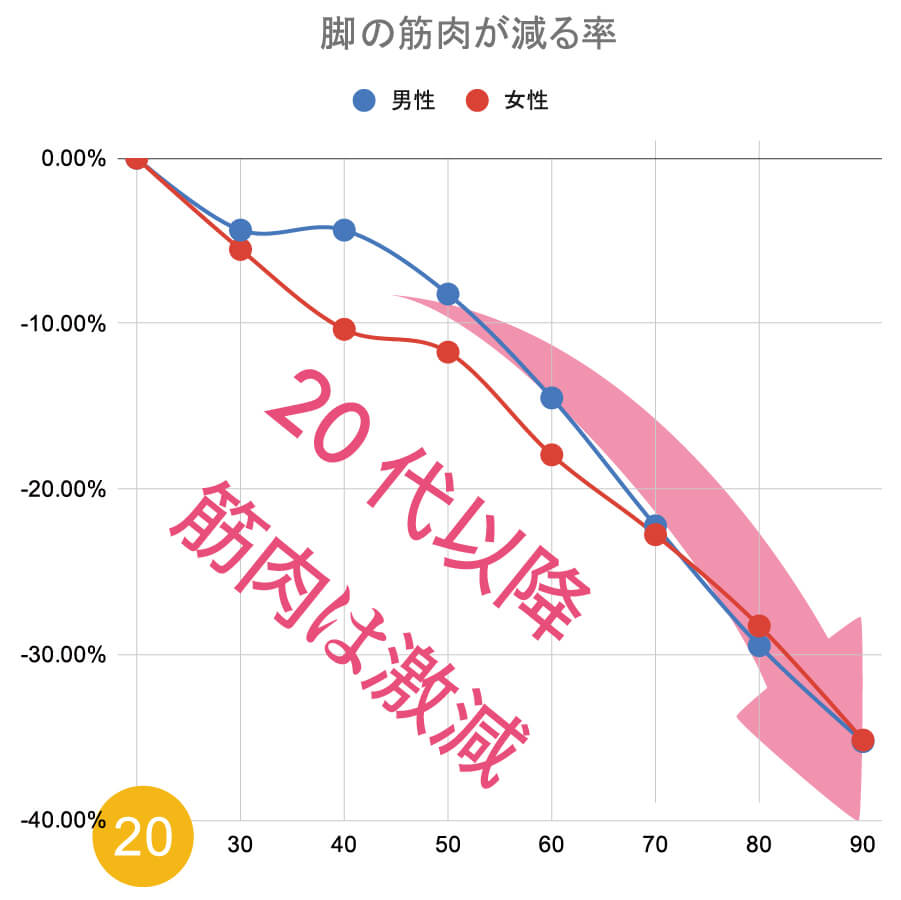

年齢とともに内臓脂肪がつきやすくなる原因は、女性の場合は閉経後のホルモンバランスの変化もありますが、男女共通の一番の原因は筋肉量の低下です。

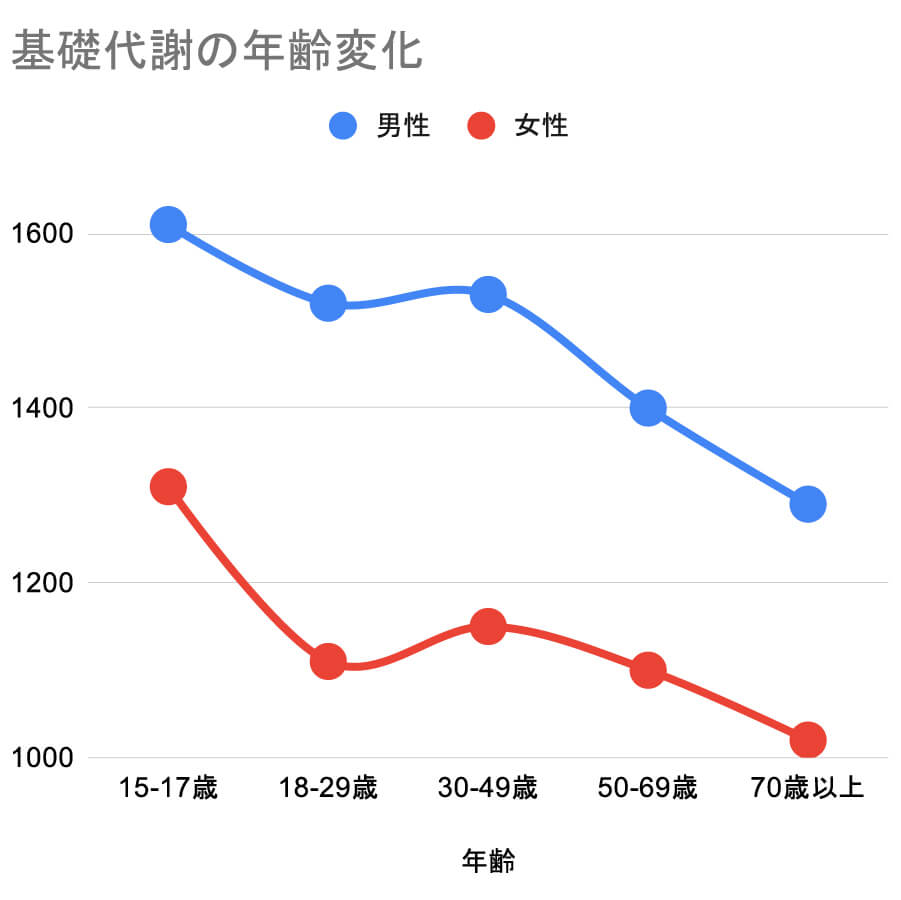

20代以降、恐ろしい勢いで減っていくあなたの筋肉の量。筋肉の量が減ると、あなたの基礎代謝量も減っていきます。

基礎代謝とは、呼吸や心臓を動かすなど生命活動を続けるだけで消費されるエネルギーのこと。年を重ねるとともに筋肉量が減ると、消費されるエネルギーも小さくなります。すると、余ったエネルギーの蓄え先としてあなたの脂肪が増えることに。

そうして、年とともにあなたの体に内臓脂肪が溜まりやすくなるのです。

脳梗塞予防の早道は筋肉を増やす筋力運動

つまり逆に言うと、

- 筋肉を増やせば

- 基礎代謝(消費エネルギー)を増えて

- 内臓脂肪が減っていき

- 脳梗塞など脳血管疾患や糖尿病合併症・心疾患を防げる

わけです。

「でも、今から筋肉を増やすのは無理では?」と思った方がいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、筋力運動(筋トレ)で何歳からでも筋肉は増やせます。

65歳以上の方を対象にした研究結果をまとめた次のグラフをご覧ください。

- 脳梗塞を含む脳血管疾患

- 心疾患

- 糖尿病合併症

将来起こるこうした最悪の未来を、筋力運動(筋トレ)で今から防いでいきましょう。

お腹周りが最近気になるあなたの未来を、筋力運動(筋トレ)がきっと明るく変えるはずです。

コメント