デッドリフトのやり方の大原則からまずお伝えします。

棒(バーベル)にスネが触れる位置に立つ

──これだけであなたはデッドリフトのやり方初心者を卒業したも同然。

「バーベルを持ち上げる時に背中がなぜか曲がってしまう。デッドリフトのやり方が変?」

「腰痛予防でデッドリフトを始めたのに逆にぎっくり腰に。正しいデッドリフトのやり方は?」

デッドリフトのやり方に関するこうした悩みはデッドリフトの大原則「棒(バーベル)にスネが触れる位置に立つ」を実践すると解決するからです。

長崎県南島原市の筋力運動教室・ダイエットフィットネスクラブZUTTOWAKAIのチーフトレーナー太田祥平のわたし自身。40代なかばに15キロの減量でデッドリフトをやろうとした時。あなたと同じ悩みを抱えていました。

そんなわたしがデッドリフトを5年間研究・試行錯誤・実践してたどり着いた次の2つをこのページで習得することを目標にレクチャーします。

- 痩せるのはもちろん逆三角形体型が際立つカラダになるデッドリフトのやり方

- 足腰強化で腰痛知らず。階段の上り下りも楽になるデッドリフトのやり方

──これらをすべてをかなえるデッドリフトのやり方13のコツを知識ゼロからでもわかるようになるはずです。一緒に学んでいきましょう。

基本知識を飛ばしてデッドリフトのやり方を今すぐ知りたい方はこちらをタッチしてください。

もくじ

- デッドリフトとは?

- 【デッドリフトのやり方1】バーベルの前で軽くジャンプして足幅を確認

- 【デッドリフトのやり方2】棒(バーベル)にスネが触れる位置に立つ

- 【デッドリフトのやり方3】胸を張り骨盤を前傾しつつヒザを曲げてバーベルをとりにいく

- 【デッドリフトのやり方4】骨盤の前傾と胸を張ることで背中はまっすぐを意識

- 【デッドリフトのやり方5】両脚と両手が触れる位置でバーベルをつかむ

- 【デッドリフトのやり方6】開始位置で3つのポイントを確認する

- 【デッドリフトのやり方7】バーベルを上げる前に肩甲骨を内側に入れて下げる

- 【デッドリフトのやり方8】内側に入れた肩甲骨をそのまま下げる

- 【デッドリフトのやり方9】胴体を前かがみにしたままヒザ関節を伸ばす

- 【デッドリフトのやり方10】バーベルがヒザを超えたら股関節を前に押し出し体幹を起こす

- 【デッドリフトのやり方11】直立時、上半身はのけぞらない

- 【デッドリフトのやり方12】股関節から体を曲げて棒(バーベル)をおろしていく

- 【デッドリフトのやり方13】バーベルがヒザ関節を超えたらヒザを曲げる

デッドリフトとは?

デッドリフトとは、背中と脚のさまざまな筋肉をたった3つの動作で短時間かつ同時に鍛えられるとても優れた筋力運動です。

短時間で複数の筋肉を同時に鍛えられるという意味でコンパウンド種目の一つ。また、スクワットやベンチプレスとあわせてビッグ3と呼ばれる筋トレ種目の一つでもあります。

それでは、どんな筋肉を鍛えられてどういう効果をデッドリフトに期待できるかを見ていきましょう。

正しいデッドリフトのやり方で得られる効果3つ

解説動画と合わせて記事を読むとさらにいわかりやすいかもしれません。下の再生ボタン▶をタッチ👇🏻

デッドリフトのやり方を正しく行うと、なんと!「カラダに良い効果」が3つもあるんです。

【良い効果1】腰のくびれができる

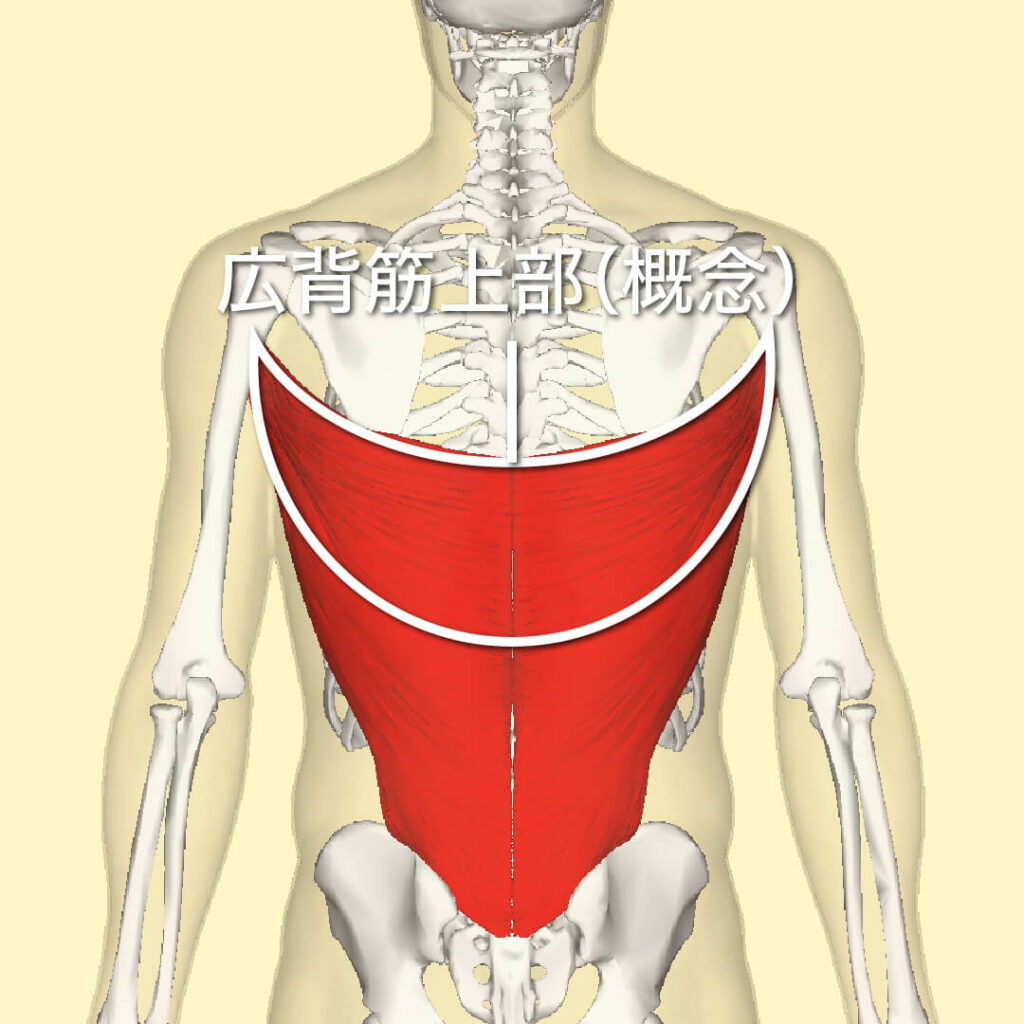

デッドリフトのやり方を正しく行うと、背中全体に広がって腰のくびれを構成する筋肉である 広背筋(こうはいきん)が鍛えられます。

広背筋上部がデッドリフトで強化されると逆三角形のシルエットができるんです。そうして、くびれが強調されるのです。

【良い効果2】腰の痛み(腰痛)の予防と改善

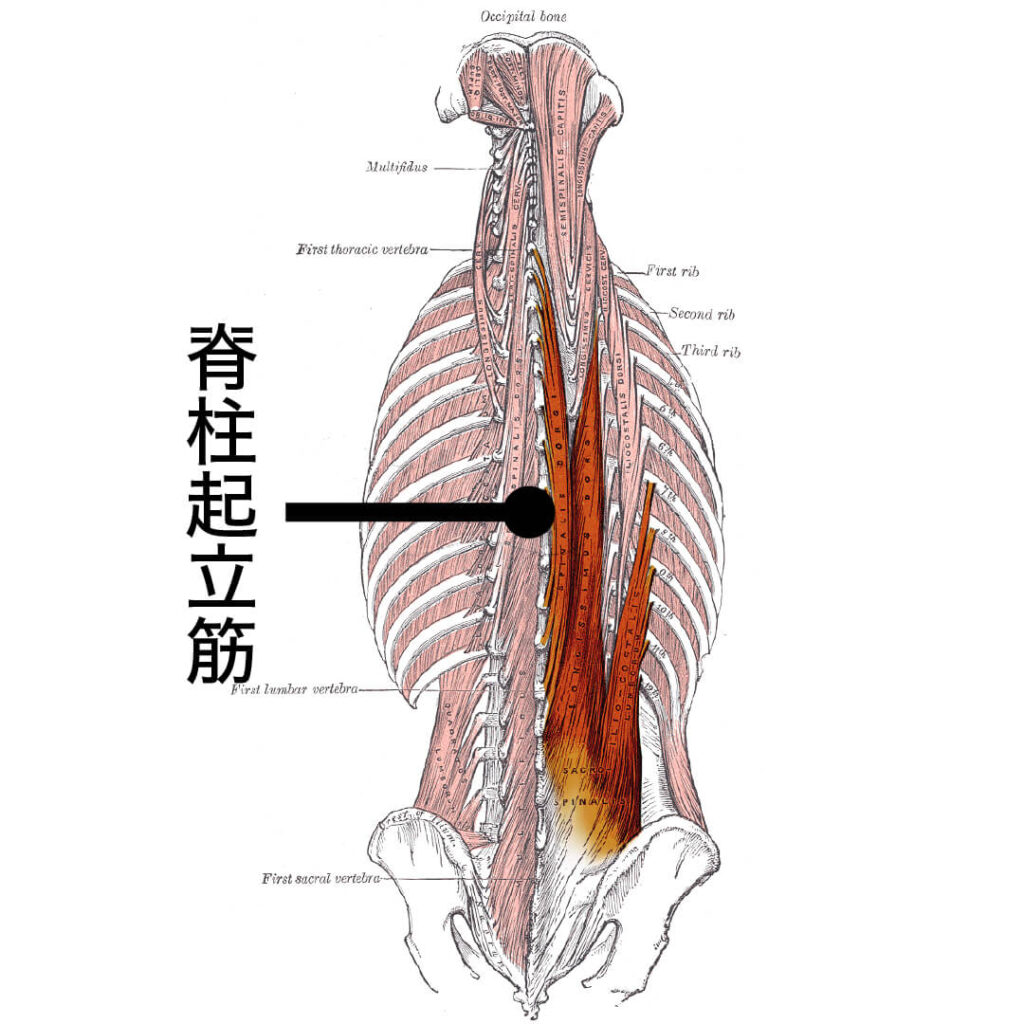

首から腰にかけて背骨の両側を通っている筋肉である「脊柱起立筋」(せきちゅうきりつきん)とは、背骨が曲がってしまうのを防いでくれている大切な筋肉。

デッドリフトのやり方を正しく行って脊柱起立筋を鍛えると猫背を防止できるように。

つまり、デッドリフトを行うと背骨がまっすぐになるわけです。そうして、腰の痛みを防げるようになるのです。

【良い効果3】階段の上り下りが楽になる

デッドリフトは、広背筋や脊柱起立筋など背中の筋肉を鍛えられるだけではありません。

太もものお尻側にある筋肉であるハムストリングスもデッドリフトで強化されます。

太もものお尻側に広がるハムストリングスは二つの役目を担っています。

1.股関節を前後に動かす

2.ヒザ関節を前後に動かす

デッドリフトのやり方を正しく行いハムストリングスを鍛えると股関節やヒザ関節の曲げ伸ばしが楽にできるようになるのです。つまり、

- 歩く

- 走る

- 階段を登る

- 階段を降りる

──これらすべてを、デッドリフトによって痛みもなく楽にできることに。

このように、デッドリフトを続けると足腰にたくさんの良い効果が期待できるのです🙋🏻♂️

デッドリフトのやり方はたった3つの動作!?

先ほどお伝えした、デッドリフトのたった3つの動作とは次の3つです。

1.棒(バーベル)をつかむ

2.バーベルを持ち上げる

3.バーベルをおろす

デッドリフトのやり方は極端な話たったこれだけ。

「なんだ。この記事を最後まで読まなくてもすぐにできそう」と思ったあなた。

もったいないです。危ないです。

正しいデッドリフトのやり方を行わない。すると、デッドリフトのダイエット・逆三角形体型・腰痛予防効果は台無しだから。

しかも、腰痛予防のはずがぎっくり腰など逆に腰のケガの原因になったりも💦

短時間で行えてさまざまな効果も高める正しいデッドリフトのやり方は以下の13手順です。

- バーベルの前で軽くジャンプして足幅を確認

- 棒(バーベル)にスネが触れる位置に立つ

- 胸を張り骨盤を前傾しつつヒザを曲げてバーベルをとりにいく

- 骨盤の前傾と胸を張ることで背中はまっすぐを意識

- 両脚と両手が触れる位置でバーベルをつかむ

- 開始位置で3つのポイントを確認する

- バーベルを上げる前に肩甲骨を内側に入れる

- 内側に入れた肩甲骨をそのまま下げる

- 胴体(体幹)の前傾角度を維持してヒザ関節を伸ばす

- バーベルがひざを超えたら股関節を前に押し出して体幹を起こす

- 直立時、上半身はのけぞらない

- バーベルをおろすときは股関節から曲げる

- バーベルがヒザ関節を超えたらヒザを曲げる

デッドリフトのやり方が13手順もあってびっくりですね。でも、正しいデッドリフトのやり方を行うのに1分もかかりません。ご安心ください🙋♂️

動作の様子を見られる解説動画と一緒に記事を読むとわかりやすいかもしれません。下の再生ボタン▶をタッチ👇🏻

【デッドリフトのやり方1】バーベルの前で軽くジャンプして足幅を確認

ジャンプした結果、自然に開いた足幅がデッドリフトを行う時の足幅です。

【デッドリフトのやり方2】棒(バーベル)にスネが触れる位置に立つ

を可能な限りすねに近づけますブログ用.png)

棒(バーベル)とスネが触れる位置に立つ理由は唯ひとつ。この後 バーベルを上下する際に横から見た時、

カラダの重心(中心)

≒ バーベルを上下する軌道(道筋)

≒ バーベルの重心

……と、するためです。

上記の図の右側のように「バーベルがスネから遠い」場合、

- バーベルを持ち上げる際に「バーベルの重心&バーベルの軌道」と「カラダの重心」がズレて

- バーベルを持ち上げる時に腰が曲がって腰に負担が加わり

- ぎっくり腰など腰にケガをしやすくなる

──ことに。デッドリフトのやり方としては「バーベルとスネが触れる位置に立つ」のが正しいです。

そうです。デッドリフト時に、

腰が曲がるのは床においたバーベルがスネから遠い

──のが理由だったのです。「デッドリフトを行う時床に置いたバーベルとスネが触れる位置に立つ」だけでデッドリフトのやり方はほぼマスターしたといってもいいほど重要なポイントといえます。

【デッドリフトのやり方3】胸を張り骨盤を前傾しつつヒザを曲げてバーベルをとりにいく

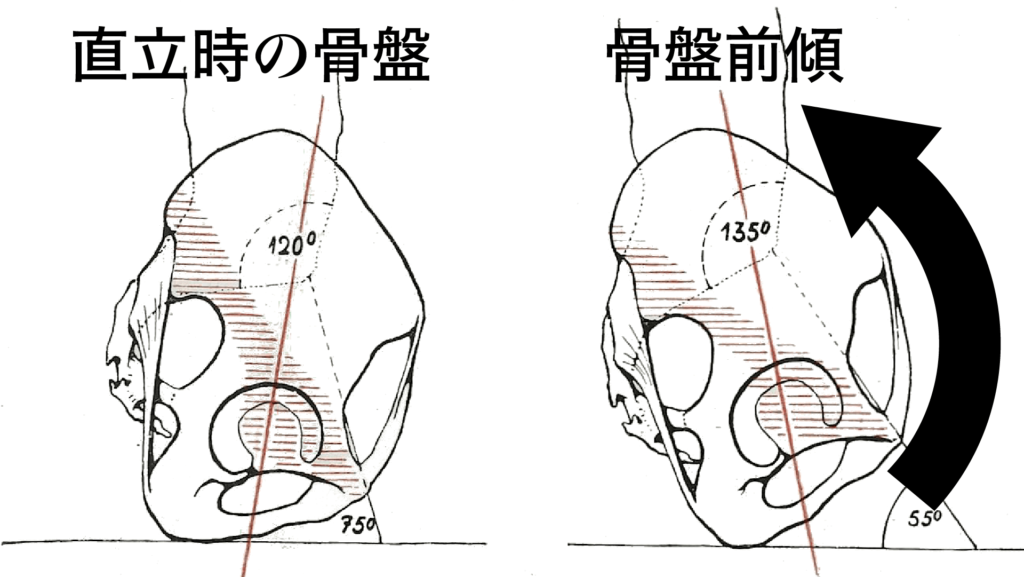

「胸を張る」そして「骨盤は前傾」。この2つを維持して床においている棒(バーベル)をつかみにいきます。 骨盤の前傾とは「腰を突き出す≒反り腰」で作れます。図で見ると以下のような感じです。

【デッドリフトのやり方4】骨盤の前傾と胸を張ることで背中はまっすぐを意識

骨盤を前傾しつつ胸を張ってバーベルをとりにいくと自然と背中はまっすぐになります。

デッドリフト時のケガ防止のために、バーベルをとりにいく最初から「背中はまっすぐ」を意識しておきたいです。

【デッドリフトのやり方5】両脚と両手が触れる位置でバーベルをつかむ

バーベルを両手で握るときの幅である手幅は自分の肩幅より少しだけ広くとります。両脚と両手が触れるくらいの位置でバーベルをつかむと良いでしょう。自然と、肩幅より少しだけ手幅が広くなります。

デッドリフトのやり方5で、デッドリフトの開始位置まできました。

【デッドリフトのやり方6】開始位置で3つのポイントを確認する

デッドリフトの開始位置では次の3つを確認してみてください。

確認1.お尻の筋肉と太もものお尻側=ハムストリングスが伸びているか

確認2.肩・骨盤・ヒザが高→中→低の順番になっているか

デッドリフトのやり方でありがちな間違いは骨盤が下がりすぎてヒザと同じ高さになっているケース。

デッドリフトの開始位置で、

- 高:肩

- 中:骨盤

- 低:ヒザ

このようになってない場合、背中や腰を傷める恐れがあります。バーベルを持ち上げる直前の肩・骨盤・ヒザの高さはしっかりと確認・意識してもらえるとうれしいです。

確認3. 肩は、ヒザの前に出ているか

もしも横から見た時に肩がヒザと同じぐらいの位置にあると、バーベルを上げる際に腰や背中を痛める原因になります。肩の位置も必ず確認するようにしてください。

手脚の長さによっては、ヒザより肩が前に位置するフォームだと前のめりで倒れそうと感じるかもしれません。 でも、前のめりが正しいポジションです。

横からのフォーム確認ってどうするの?

これら3つの確認ポイントは、トレーナーさんに確認してもらうのがベスト。

トレーナーさんがいない場合は、動画の撮影が可能なスポーツクラブやジムで自分のフォームをスマートフォンで真横から動画撮影して確認してみてください。

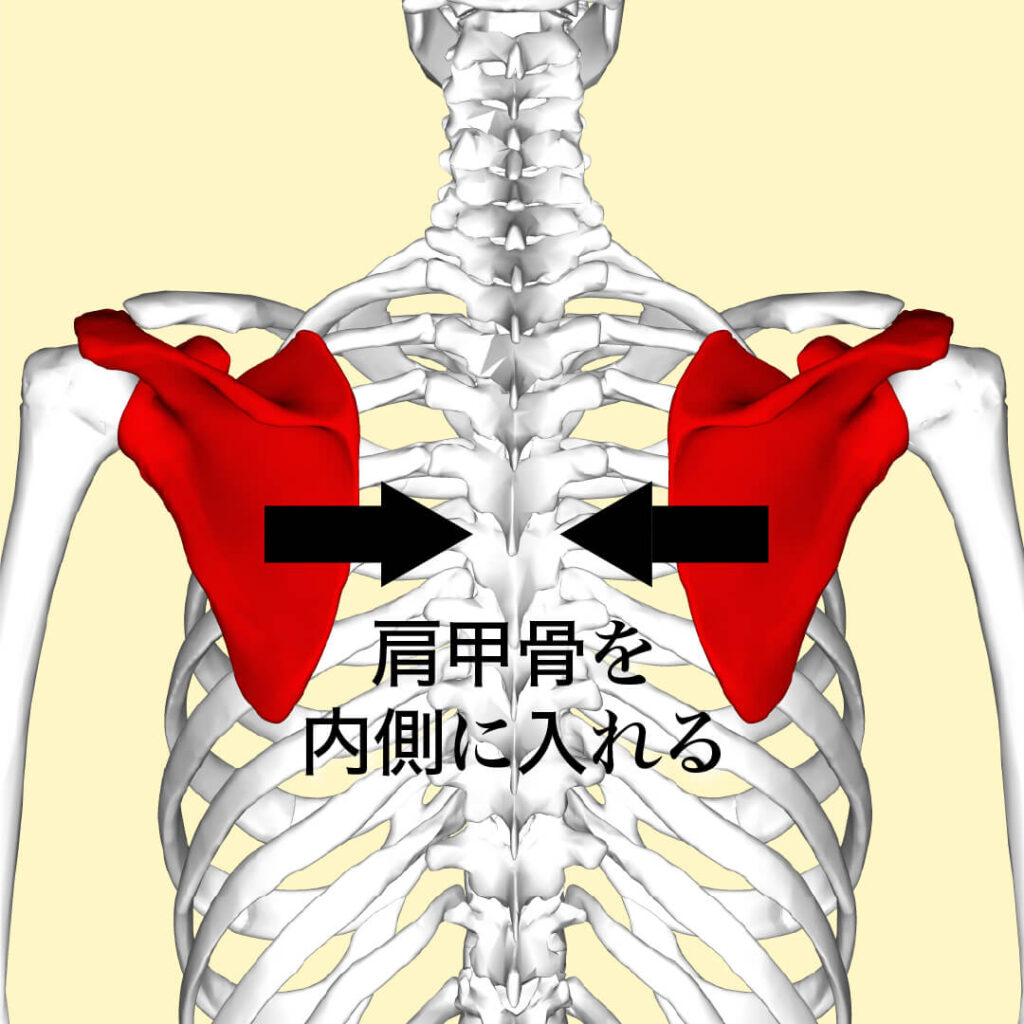

【デッドリフトのやり方7】バーベルを上げる前に肩甲骨を内側に入れて下げる

デッドリフトのやり方7以降は特に動作の様子を見られる解説動画と一緒に記事を読む方がわかりやすいです! 下の再生ボタン▶をタッチ👇🏻

【デッドリフトのやり方8】内側に入れた肩甲骨をそのまま下げる

肩甲骨を下げる時には肩甲骨が開かないようにします。

デッドリフトのやり方で少し難しいのがこの肩甲骨の動作。デッドリフトをやる時にバーベルをつかんだ状態で肩甲骨を内側に入れたり、下げたりするのはちょっとやりにくいかもしれません。ですが、

1.肩甲骨を内側に入れる(内転といいます)

2.肩甲骨を下げる(下制といいます)

この二つを少しでも意識すると、逆三角形のモデル体型を目指してデッドリフトで鍛えようとしている広背筋の収縮を行えます。だからこそデッドリフトでは、肩甲骨の位置がとても大切なのです。

【デッドリフトのやり方9】胴体を前かがみにしたままヒザ関節を伸ばす

さて、いよいよバーベルをあげていきましょう。自分のヒザ下まで床からバーベルを持ち上げる際には、

- 胴体(体幹)の前傾角度は維持したまま

- ヒザ関節を伸ばしていく

──ようにしてバーベルをあげます。実は、「【デッドリフトのやり方3】胸を張り骨盤を前傾しつつヒザを曲げてバーベルをとりにいく」でお話した点と合わせて

- 胸を張る≒肩甲骨を内側に寄せて

- 肩甲骨を下げておき

- 骨盤を前傾≒反り腰

これら3つで広背筋を収縮すると背中をまっすぐに維持しやすくなります。したがって、バーベルを上げ下げする間は背中をまっすぐに維持するため上記の3つを常に意識してみてください。

【デッドリフトのやり方10】バーベルがヒザを超えたら股関節を前に押し出し体幹を起こす

ヒザを超える位置までバーベルが来たら、

- 股関節を前へ押し出して

- 背中はまっすぐにしたまま

- 体幹を起こします

こうして、直立になるまでバーベルを持ち上げましょう。

【デッドリフトのやり方11】直立時、上半身はのけぞらない

デッドリフトで直立した際は上半身を極端にそらしません。上半身を極端にそらすと、バーベルとカラダの重心にズレが発生。背中・腰を痛める恐れがあるからです。

デッドリフトの直立時を横から見ると、肩関節・股関節・ヒザ関節が一直線になるようなイメージです。

【デッドリフトのやり方12】股関節から体を曲げて棒(バーベル)をおろしていく

次は、バーベルを床におろし始めます。

骨盤を前傾=股関節から曲げていきます。最初に曲げるのはヒザではありません。

繰り返しになりますがこの時も背中は常にまっすぐ。肩甲骨を寄せて&肩甲骨を下げるよう意識することで広背筋を収縮させて背中をまっすぐに維持してみましょう。

【デッドリフトのやり方13】バーベルがヒザ関節を超えたらヒザを曲げる

ヒザ関節をバーベルが超えたらヒザ関節を曲げ始めます。 そして床にバーベルを下ろします。

お疲れさまでした。この13のステップでデッドリフト1回分が完了です🏋🏻♂️

公式LINEのメルマガでさらに健康に。さらに筋力UP

「デッドリフトの正しいやり方」を最後までお読みいただきありがとうございます。「デッドリフトのやり方解説が役に立った」ようでしたら南島原市健康体操教室ZUTTOWAKAIの公式LINEを友だち追加してもらえるとうれしいです。

下にある緑色の[LINE 友だち追加]ボタンから、南島原市健康体操教室ZUTTOWAKAIの公式LINEを友だち追加していただくと、

- 【全員】素敵なカラダづくりに役立つLINEメルマガを定期的にお届け

- 【長崎県南島原市にお住まいの方】無料体験クーポン進呈

──と、ダイエットや健康づくりで「うれしい!」がたくさん。公式LINEとぜひ友だちになってください🙋🏻♂️

参考文献

庵野 拓将『科学的に正しい筋トレ 最強の教科書』KADOKAWA,2019

コメント